Pinocchio

El cine es más que la suma de sus partes

Braulio Cuevas Bautista

Licenciatura en Humanidades

Universidad

Autónoma del

Estado de Quintana Roo

El cine como acto interpretativo, tanto por quienes lo hacen como por quienes lo ven, abre la puerta al ejercicio reflexivo sobre aquello que emana de los guiones y metrajes. Hacer películas permite materializar ideas; verlas permite extraerlas e interpretarlas, y es en este sentido que encuentro en Pinocchio, de Guillermo del Toro, una obra cuyos elementos en conjunto le otorgan al espectador un repertorio de ideas que obligan a la reflexión incluso después de haber terminado el largometraje.

Con esta reseña pretendo, por un lado, poner sobre la mesa que el cine es más que la suma de sus partes, porque una película no es solo lo que se ve, sino todo lo que la compone en un sentido ideológico, interpretativo y filosófico; por el otro, me propongo hacer una revisión de Pinocchio, tomando la muerte como tema primordial para la tesis de la cinta y la relación de esta con las perspectivas filosóficas de Schopenhauer, quien ha dado a la muerte un papel casi protagónico en su discurso.

Detrás de la frase “La animación es cine” de Del Toro (citado en Gallardo, 2022), se esconden un sinfín de consideraciones que trascienden las barreras de aquello que vemos en la pantalla o lo que se filma en los estudios. No es una etiqueta redundante, sino un atributo que, de un tiempo para acá, dota a la animación de valor artístico y estético, valor que emana de la cohesión de elementos cinematográficos virtuosos y que van más allá de lo materializado en el filme. Si quisiéramos acercarnos con mucha más precisión a lo referido en dichas palabras, bien podemos recordar lo que Scorsese (2019, párr. 4) le concede al cine como concepto, siendo una “revelación estética, emocional y espiritual” que descansa en la complejidad de los personajes y las contradicciones naturales del humano que provocan su enfrentamiento interpersonal.

Pinocchio fue cimentada a partir de la narrativa, defendida a capa y espada por su director Guillermo del Toro (citado en Gallardo, 2022), de que la animación es, efectivamente, cine, y de que no es un género infantil, sino un medio para contar historias cuyas complejidades inciten a una reflexión que subsista más que el largometraje mismo.

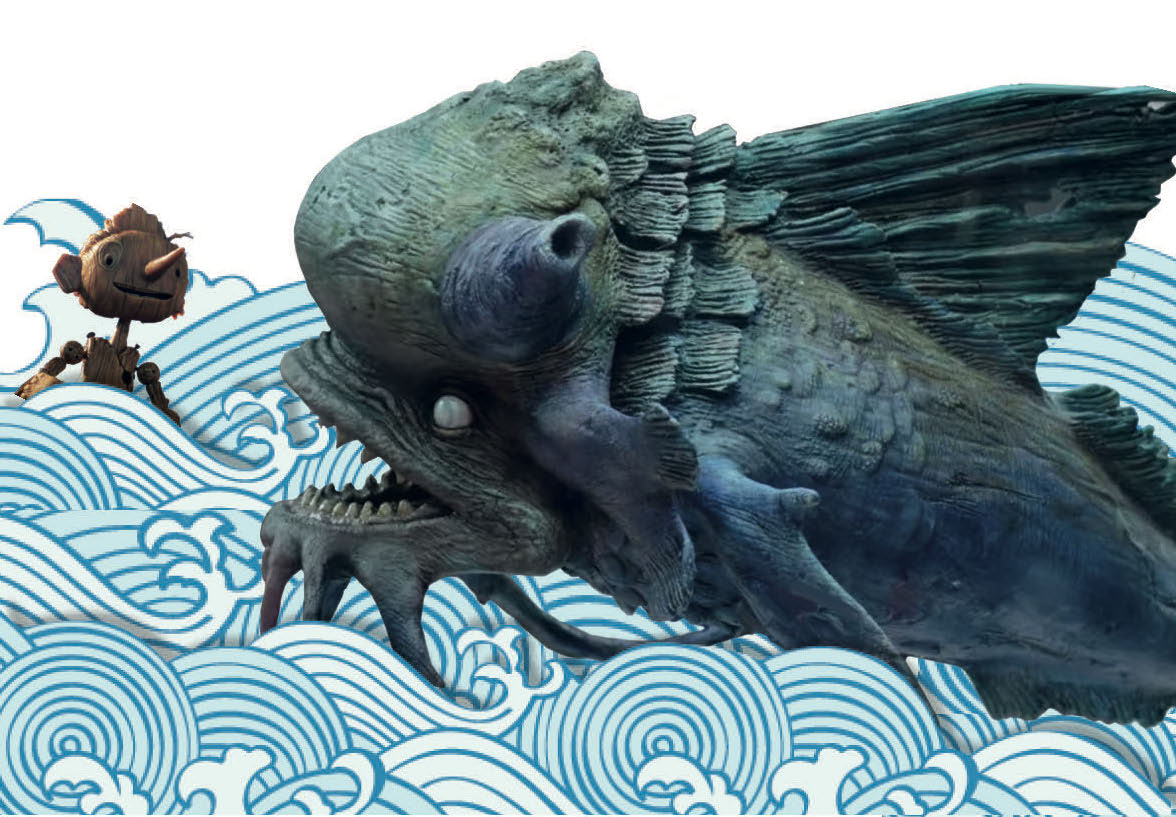

Después de una producción de alrededor de 15 años, Guillermo del Toro materializa la más reciente adaptación de la obra más importante de Carlo Collodi. Del Toro reescribe la historia y entrega una versión realizada en stop-motion, la técnica más artesanal y antigua de la animación; la particularidad de esta obra radica en el abordaje mucho más adulto y maduro, que ambienta la historia en la Italia fascista de la década de 1930, cuando la guerra le arrebata su único hijo a un carpintero, cuyo dolor, en un encuentro fantástico con sus deseos, engendra a un pequeño títere de madera llamado Pinocchio.

Quien se entregue a esta versión de Pinocho debe, a su vez, concederse a lo fantástico y a lo místico; a un mundo que trasciende de lo terrenalmente conocido y que traspasa la barrera de lo habitual; a una historia cuyo trasfondo va más allá que la suma de sus componentes cinematográficos. Con esto último me refiero a que Pinocchio no es solo lo que muestra, sino también lo que esconde y de donde se fundamenta. Su guion no supone una simple guía ordenada de escenas y diálogos, sino un tratado complejo sobre las relaciones interpersonales, el valor de uno mismo y, por supuesto, la muerte y las perspectivas que se tienen sobre ella. El ejercicio reflexivo que supone el filme tras la experiencia del espectador no es sino el más filosófico de ellos, en tanto que todo lo que compone a la película incita a ampliar el panorama y explorar en los rincones más recónditos de ella, en busca de respuestas, o incluso, en busca de sentido. En esta adaptación hay filosofía y algún atrevido puede incluso considerar que no solo la hay, sino que propiamente lo es.

El filme es exquisito en contenido y no titubea al exponer cada uno de sus pilares filosóficos de manera clara, desde los extremos más existencialistas que se preguntan por el sentido de la vida, hasta algunas ideas de Schopenhauer a las que abraza con una fuerza determinante y cuya filosofía descansa en las páginas de un guion más complejo de lo que aparenta ser.

De hecho, en la filosofía de Schopenhauer y en la película se abordan conceptos en común para su desarrollo: la muerte y el hecho de que cada ente, en su voluntad individual, teme a ella (Schopenhauer, 2009). No es casualidad que veamos en el filme una fotografía de este filósofo representado como un guía intelectual para el personaje de Sebastián J. Grillo, quien incluso coincide con uno de los principios fundamentales de su pensamiento: “La vida es un intenso dolor” (Del Toro y Gustafson, 2022).

Si para Schopenhauer (2011) existe la conciencia de la vida y de la muerte como dos caras de la misma moneda, para los personajes y espectadores de esta película, esta idea reposa en el mismo horizonte racional, en tanto que muchas de las situaciones que emanan del filme y sus personajes estimulan nuestras percepciones a la muerte y cuestiones filosóficas que pueden ser reinterpretadas a partir de la obra de Schopenhauer.

El ejemplo más claro es el mismo Pinocchio, quien en la cinta es dotado de múltiples vidas –o bien, de múltiples muertes– que lo transportan a una especie de inframundo onírico, estéticamente bello, en el que comprende el valor de la pérdida de la vida y, a veces el de la muerte, y que recuerda a la idea de una vida eterna concedida a un ente cuyos límites de inteligencia y carácter convertirían a esa perpetuidad en una monotonía insoportable que, para librarse, preferiría el vacío (Schopenhauer, 1993). Pinocchio parece entenderlo cuando en la búsqueda por rescatar a su padre quebranta su inmortalidad y, con ello, reconstruye su estancia en el mundo. Y tal vez no solo lo entendió Pinocchio, sino también quien se enfrente a su historia, pues ahí yace la magia de este filme, el poder transformador y transmisor, la magia de ser un medio que propague reflexiones e ideas a partir de la complejidad de sus componentes.

Pinocchio es más que la suma de sus partes en tanto que sus elementos no solo son lo que se ve, sino también lo que representan, aquello que es capaz de romper la barrera digital para reposar en la memoria, la consciencia, el intelecto y el corazón; que nos hace humanos y nos convence de que quienes vemos en pantalla también lo son, aun si están hechos de madera.

En conclusión, esta obra de Guillermo del Toro es valiosa y responde a la idea de su director, quien la defiende bajo la premisa de que la animación es cine. Pinocchio es más que la suma de sus partes, ya que sus elementos trascienden la barrera del metraje. Su guion, su fotografía, sus personajes y sus fundamentos reflejan una historia profunda que domina horizontes cercanos a nuestra esencia humana y que se atreve incluso a materializar ideas de filósofos como Schopenhauer respecto a la muerte como esencia que da sentido a la vida y que nos hace propiamente humanos.

Referencias

Del Toro, G., Gustafson, M. (directores). (2022). Pinocchio.[Película]. Netflix Animation. https://www.netflix.com/es/title/80218455?s=a&trkid=13747225&t=cp&vlang=es&clip=81625137 Gallardo, R.G. (2022, 26 de octubre). Pinocho, de Guillermo del Toro, tiene su premier en México en el 20° FICM. Festival Internacional de Cine de Morelia. https:// moreliafilmfest.com/pinocho-de-guillermo-del-toro-tiene-su-premiere-en- mexico-en-el-20deg-ficm

Schopenhauer, A. (1993). El amor, las mujeres y la muerte. Ediciones y Distribuciones Antonio Fossati (EDAF).

Schopenhauer, A. (2009). El mundo como voluntad y representación (2a ed.). Editorial Trotta.

Schopenhauer, A. (2011). Notas sobre Oriente. Alianza Editorial.

Scorsese, M. (11 de noviembre de 2019). Martin Scorsese: A qué me refiero con que las películas de Marvel no son cine. The New York Times. https://www. nytimes.com/es/2019/11/11/espanol/opinion/martin-scorsese-marvel. html